後見人 よくある質問ベスト50

1. 後見人って

どんな時に必要になりますか?

後見人は、

「 認知症 」 や 「 知的障がい 」、「 精神障がい 」 などにより、

ご自身で物事を判断する能力が不十分になった方が、

不利益を被らないように支援する時に必要になります。

具体的には、

預貯金の管理や医療・介護サービスの契約、詐欺被害からの保護など、

日常生活や財産に関する様々な判断や手続きを代わりに行うことで、

ご本人を守る役割を担います。

2. 成年後見制度とは

どんな制度ですか?

成年後見制度とは、

「 認知症 」 や 「 知的障がい 」、「 精神障がい 」 などで

判断能力が不十分になった方を、

法律面や生活面で支援する制度です。

ご本人の財産を守り、

適切な医療や介護が受けられるように、

家庭裁判所が選任した後見人などが、

ご本人を代理して契約を結んだり、

財産を管理したりします。

ご本人の意思を尊重し、

権利を擁護することを目的としています。

3. 法定後見制度と任意後見制度の

違いは何ですか?

法定後見制度は、

すでに判断能力が不十分になった方が対象で、

家庭裁判所が後見人などを選任します。

一方、任意後見制度は、

まだ判断能力が十分な方が、

将来判断能力が不十分になった場合に備えて、

あらかじめご自身で後見人になってほしい人 ( 任意後見人 ) を選び、

支援の内容を契約で決めておく制度です。

将来への備えか、

現在の支援かという違いがありますね。

4. 法定後見制度の種類には

何がありますか?

法定後見制度には、

ご本人の判断能力の程度に応じて、

「 後見 」 「 保佐 」 「 補助 」 の3種類があります。

判断能力がほとんどない場合に 「 後見 」、

判断能力が著しく不十分な場合に 「 保佐 」、

判断能力が不十分な場合に 「 補助 」

が適用されます。

それぞれ後見人、保佐人、補助人に

与えられる権限が異なります。

5. 後見人は

どんなことをしてくれるのですか?

後見人は、

ご本人の財産を管理し、

適切な医療や介護サービスが受けられるよう契約を結んだり、

悪質な詐欺からご本人を守ったりします。

具体的には、

預貯金の管理、

不動産の管理、

公共料金の支払い、

年金や医療費の受給手続き、

施設入所の契約などが挙げられます。

ご本人の生活と財産を守り、

尊厳を支える大切な役割です。

6. 後見人には

誰がなれるのですか?

後見人には、

ご親族 ( 配偶者、子、兄弟姉妹など ) のほか、

法律や福祉の専門家

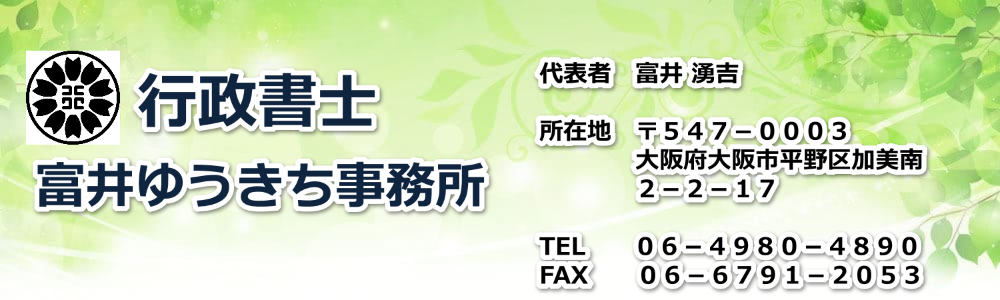

( 弁護士、司法書士、社会福祉士、そして私たち行政書士など ) や、

社会福祉法人などの法人がなることもあります。

家庭裁判所が、

ご本人の状況や財産規模、

ご親族の意向などを総合的に考慮して、

最もふさわしい人物を選任します。

7. 後見人は必ず家族が

ならなければいけませんか?

いいえ、

必ずしもご家族がなる必要はありません。

ご家族が多忙で後見業務を行うのが難しい場合や、

ご家族間で意見がまとまらない場合、

あるいはご親族が他にいない場合などには、

第三者である専門家が後見人に選任されることも多くありますよ。

家庭裁判所が、ご本人の利益を最優先に考え、

最適な後見人を選任します。

8. 後見人選任の手続きは

どこに申し立てるのですか?

後見人選任の申し立ては、

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申し立てには、申立書や添付書類

( 戸籍謄本、住民票、診断書、財産に関する資料など ) が必要です。

手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、

私たち行政書士が書類作成のサポートや、

手続きの流れについて丁寧にご説明し、

お客様の負担を軽減しますよ。

9. 後見人選任の申立ては

誰ができますか?

後見人選任の申し立てができるのは、

ご本人、

配偶者、

四親等内の親族 ( 子、孫、親、兄弟姉妹、叔父叔母など )、

市町村長など、

法律で定められた人たちです。

通常は、ご家族が申し立てを行うことが多いですが、

ご家族がいない場合や、ご家族が高齢で手続きできない場合、

または、ご家族による虐待などが疑われる場合は、

市町村長が申し立てを行うこともあります。

10. 後見人選任の申し立てには

どのくらい費用がかかりますか?

後見人選任の申し立てには、

収入印紙代、郵便切手代、医師の診断書費用などの

実費がかかります。

加えて、

専門家に申し立て手続きの代理や書類作成を依頼する場合は、

別途専門家報酬が発生します。

費用はケースによって異なりますので、

まずは無料相談などで概算を確認することをおすすめします。

11. 後見人の選任には

どれくらいの期間がかかりますか?

後見人の選任には、

申し立てから

概ね2?4ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。

家庭裁判所での調査や審理、鑑定が必要な場合は、

さらに期間が延びることもあります。

緊急性がある場合でも、ある程度の時間はかかるため、

余裕を持って早めに手続きを開始することが重要です。

12. 後見人になったら

どんな義務がありますか?

後見人には、

ご本人の生活、療養看護、財産管理を行う義務があります。

具体的には

財産目録の作成、収支の管理、

家庭裁判所への定期的な報告などが義務付けられています。

ご本人の利益を最優先に行動し、

不正がないよう誠実に職務を遂行する責任があります。

13. 後見人には

報酬を支払う必要がありますか?

はい、あります。

後見人には、

家庭裁判所が定める報酬を支払う必要があります。

これは、後見人の労務に対する対価であり、

ご本人の財産から支払われます。

報酬額は、ご本人の財産額や後見業務の複雑さ、

後見人が行った事務の内容などを考慮して、

家庭裁判所が決定します。

14. 後見人は

家族の同意なしに契約できますか?

後見人は、

ご本人 ( 被後見人 ) を代理する権限を持っているため、

原則として、ご家族の同意がなくても。

ご本人に必要な契約

( 介護サービスの契約、施設入所の契約など ) を結ぶことができます。

ただし、

ご本人の利益を最優先に考え、重要な決定については、

ご家族の意見も十分に聞き、

連携を図ることが望ましいとされています。

15. 後見人が不適切な行為をした場合は

どうなりますか?

後見人が、

財産の使い込みや、

ご本人への虐待など、

不適切な行為をした場合、

ご家族は、

家庭裁判所に後見人の解任を申し立てることができます。

家庭裁判所は、事実関係を調査し、

不適切な行為が認められれば後見人を解任し、

新たな後見人を選任します。

後見監督人がいる場合は、

監督人にも報告義務があります。

16. 後見人の仕事は

どこまでが範囲ですか?

後見人の仕事は、

ご本人の生活、療養看護、財産管理が主な範囲です。

具体的には、

預貯金や不動産の管理、

公共料金の支払い、

年金・医療費の受給手続き、

介護サービスの契約、

施設入所の契約、

遺産分割協議への参加

などが含まれます。

ただし、

結婚や離婚、遺言書の作成など、

ご本人の一身専属権に関わる行為はできません。

17. 後見人の報告義務とは

何ですか?

後見人は、

定期的に ( 通常は年に一度 )、ご本人の財産状況や生活状況について、

家庭裁判所に報告書を提出する義務があります。

これにより、

家庭裁判所は後見業務が適切に行われているかを確認し、

ご本人の利益が守られているかを監督します。

18. 後見監督人とは

何ですか?

後見監督人とは、

後見人がその職務を適切に行っているかを、

監督する役割を持つ人です。

家庭裁判所が、

必要と判断した場合に選任されます。

後見監督人がいることで、

後見人の不正を防止し、

ご本人の利益をより確実に保護することができます。

また、後見監督人の報酬は、

ご本人の財産から支払われます。

19. 任意後見契約とは

具体的にどのような内容ですか?

任意後見契約は、

ご自身が元気なうちに、

将来判断能力が低下した場合に備えて、

誰にどのような支援をしてほしいかを

具体的に取り決める契約です。

財産管理の方法、

介護や医療に関する希望、

施設の選択など、

契約書に詳しく記載します。

公証役場で公正証書として作成する必要があり、

ご自身の意思を最大限に反映できます。

20. 任意後見契約のメリットは

何ですか?

任意後見契約の最大のメリットは、

ご自身で 「 誰に 」 「 どのような支援をしてもらうか 」 を、

自由に決められる点です。

将来への不安を解消し、

ご自身の希望通りの生活を送るための準備ができます。

また、

家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度と異なり、

柔軟な契約内容にできるため、

ご自身のライフスタイルに合わせた備えが可能です。

21. 任意後見契約は

いつから効力が発生しますか?

任意後見契約は、

契約を結んだ時点では効力は発生しません。

ご本人の判断能力が低下し、

実際に支援が必要になった時に、

家庭裁判所に 「 任意後見監督人 」 の選任を申し立てることで、

その効力が発生します。

これにより、

任意後見人が正式に、

後見業務を開始できるようになります。

22. 任意後見監督人とは

何ですか?

任意後見監督人とは、

任意後見人が任意後見契約に沿って、

適切に業務を行っているかを監督する人です。

任意後見契約の効力発生時に、

家庭裁判所が必ず選任します。

ご本人の利益を守るために、

任意後見人の業務をチェックし、

家庭裁判所に報告する役割を担います。

23. 任意後見契約を結んだ後

心変わりした場合はどうなりますか?

任意後見契約は、

ご本人が判断能力を失っていない限り、

いつでも解除することができます。

契約を解除する場合は、

任意後見受任者 ( 将来の任意後見人 ) の同意も、必要になります。

公証役場で解除の手続きを行うのが、一般的です。

24. 任意後見制度と家族信託

どちらが良いですか?

任意後見制度は、

ご自身の判断能力が低下した際の財産管理や

身上監護 ( 生活・療養看護 ) を任せる制度です。

一方、家族信託は、

ご自身の財産を特定の家族に託し、その管理や運用を任せることで、

柔軟な財産承継や活用を可能にする制度です。

どちらが良いかは、ご自身の目的や状況によって異なりますので、

専門家と相談して最適な方法を選ぶことが重要です。

25. 後見制度を利用しないと

どんなリスクがありますか?

後見制度を利用しないまま判断能力が低下すると、

ご自身の財産が管理できなくなり、

預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。

また、悪質な詐欺被害に遭うリスクが高まったり、

必要な医療・介護サービスの契約が結べなくなったりする可能性がありますね。

ご本人の生活や財産が守られず、

ご家族にも大きな負担がかかることになります。

26. 後見人になれない人は

いますか?

はい、います。

法律で、後見人になれないと定められている人がいます。

例えば、

未成年者、

破産者、

過去に後見人を解任された経歴がある人、

ご本人に対して訴訟を起こしたことがある人

などが該当します。

ご本人の利益を損なう可能性のある人は、

後見人になることができません。

27. 後見制度は

一度利用したらやめられないのですか?

後見制度は、

一度開始されると、原則として

ご本人の判断能力が回復しない限り終了することはありません。

逆に言えば、人生の最後まで寄り添うので、安心感があります。

しかし、

ご本人の死亡や、後見人が任務を果たせなくなった場合など、

法律で定められた場面になれば終了します。

後見人の不適切な行為があった場合は、

家庭裁判所に解任を申し立てることも可能です。

28. 後見制度と

日常生活自立支援事業の違いは?

日常生活自立支援事業は、

判断能力に不安がある方が、

福祉サービス利用の手続きや公共料金の支払いなど、

日常生活上の金銭管理に不安がある場合に、

社会福祉協議会が提供する支援です。

後見制度のような法的代理権はなく、

あくまでご本人の意思に基づいた支援であり、

判断能力が低下しすぎた場合は利用できません。

29. 後見制度は

家族間の争いを避けるのに役立ちますか?

はい、役立ちます。

特に、法定後見制度では、

家庭裁判所が後見人を選任するため、ご家族間の意見の対立や、

誰が財産を管理するかといった争いを避けることができます。

また、任意後見制度では、

ご自身で後見人を指名し、支援内容を決めておくことで、

将来の家族間の負担や争いを軽減できます。

30. 後見制度を利用すると

本人の自由は奪われますか?

後見制度は、

ご本人の判断能力が不十分な状況で、

ご本人の権利を保護し、尊厳を守るための制度です。

ご本人の財産や生活を適切に管理することが目的であり、

不必要に自由を奪うものではありません。

むしろ、

悪質な契約や詐欺から守られ、安心して生活できるようになることで、

結果的に自由な生活を送れることにも繋がります。

31. 後見人が選任されると

本人は契約ができなくなりますか?

後見人が選任された場合は、

ご本人が行った法律行為 ( 契約など ) は、

後見人が取り消すことができるようになります。

これは、

ご本人が不利益な契約を結んでしまうのを、防ぐためです。

なので、

日常生活に関するちょっとした買い物など、

ご本人が単独で行っても差し支えない行為は、例外とされます。

32. 後見人制度を利用したいけど

親が嫌がっています。どうすればいいですか?

ご本人が後見制度の利用を拒む場合は、

まずは制度の必要性やメリットを丁寧に説明し、

理解を求めることが大切ですね。

ご本人の気持ちを尊重しながら、

なぜ後見制度が必要なのか、

利用しないとどのようなリスクがあるのかを

具体的に伝えましょう。

むかしは、戸籍に記載していたので、

誤解している場合もありますよ。

いまは、戸籍には、記載されませんので、

ご安心くださいね。

それでも難しい場合は、

ご家族だけで抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。

33. 後見人制度は

介護保険サービスとどう関係しますか?

後見人は

ご本人の介護保険サービス利用に関する契約 ( 介護サービス事業者との契約、

施設入所の契約など ) を代理して行うことができます。

ご本人の心身の状態や希望に沿った、

適切な介護サービスが受けられるよう、

ケアマネージャーと連携しながら、

必要な手続きを進めます。

34. 後見人制度と成年後見登記制度の

違いは何ですか?

成年後見登記制度は、

成年後見人等が選任された事実や、

その権限の内容などを法務局に登記することで、

第三者にも公示する制度です。

戸籍に記載することは、ありませんので、ご安心ください。

これにより、後見人の権限が明確になり、

例えば、

不動産の売買などで、

登記情報と後見人であることを証明する必要がある場合に利用されます。

後見人選任とは別の手続きですが、密接に関連しています。

35. 後見制度の申し立て前に

緊急で必要な手続きがある場合は?

後見制度の申し立てには、時間がかかるため、

その間に、ご本人の財産が費消されたり、

必要な医療が受けられなくなったりするリスクがある場合もあります。

そのような緊急時には、

家庭裁判所に 「 保全処分 」 を申し立てて、

一時的に財産の管理を任せるなどの対応が可能です。

早めに専門家にご相談ください。

36. 後見人の仕事は

誰かに任せられますか?

後見人の仕事は、

ご本人の生活や財産に深く関わるため、

原則として後見人自身が責任を持って行う必要があります。

ただし、

専門的な知識が必要な税金の手続きなどは税理士に、

不動産の登記は司法書士に依頼するなど、

一部の業務を専門家に委託することは可能です。

その場合も、最終的な責任は後見人にあります。

37. 後見制度を利用した場合

本人の財産は凍結されますか?

後見制度が開始されても、

ご本人の財産が全て凍結されるわけではありません。

後見人が、

ご本人の財産を管理し、

ご本人の生活費や医療費などに充てるために適切に使用します。

ただし、

高額な資産の売却など、

特定の重要な行為については、

家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

38. 後見人制度を利用したら

家族が財産を使えなくなりますか?

後見人が選任されると、

原則として、

ご本人の財産は後見人が管理することになります。

ご家族が、ご本人の財産を自由に使うことはできなくなります。

これは、ご本人の財産が不適切に利用されるのを防ぎ、

ご本人の利益を守るための措置です。

必要な生活費などは、後見人からご本人に渡されます。

39. 後見制度を利用するタイミングは

いつが良いですか?

ご本人の判断能力が低下し始めたと感じた時が、

制度の利用を検討する良いタイミングです。

その見極めは、

ご家族にとって非常に重要な決断になります。

特に、

ご自身で金銭管理や契約を行うことが難しくなってきたと感じるサインが見られたら、

早めに専門家にご相談ください。

判断能力が完全に失われる前に、

任意後見制度などで将来に備えることも可能です。

40. 後見制度の申し立てを

ためらってしまうのですが?

後見制度の申し立ては、

ご家族にとって

精神的な負担が大きい決断かもしれません。

しかし、

制度の目的は、判断能力が不十分な方を悪意から守り、

安心して生活を送れるようにすることです。

ためらってしまう気持ちも理解できますが、

放置することで、ご本人やご家族が、

より大きな不利益を被る可能性があります。

私たち専門家が、お客様の気持ちに寄り添い、

最善の選択肢を一緒に考えます。

41. 後見人が決定したら

金融機関での手続きはどうなりますか?

後見人が決定すると、

家庭裁判所から発行される 「 登記事項証明書 」 を金融機関に提出することで、

後見人がご本人の預貯金口座を管理できるようになります。

これにより、預貯金の入出金や送金など、

財産管理に必要な手続きを後見人が行うことが可能になります。

42. 後見人制度と

成年後見センターの関係は?

成年後見センターは、

各地の社会福祉協議会などが運営しており、

成年後見制度に関する相談窓口や、

市民後見人の育成・支援などを行っています。

制度の利用を検討している方が、

最初に相談できる場所の一つです。

私たち専門家も、これらのセンターと連携して、

地域の方々の支援に努めています。

43. 市町村長による

後見開始の申立てとは?

ご家族がいない場合や、

ご家族が高齢な場合や、

ご家族による虐待などでご本人の利益が損なわれている可能性がある場合は、

市町村長が、家庭裁判所に後見開始の申立てを行うことがあります。

これは、

ご本人の福祉を守るための措置であり、

公的な支援の一環として行われます。

44. 後見制度で

本人の遺言書作成はできますか?

後見人が、

ご本人に代わって遺言書を作成することは、

できません。

遺言書は、

ご自身の最終意思を示すものであり、

ご本人の自由な意思に基づいて作成されるべきものだからです。

もし、

ご本人が遺言書を作成したいと希望されるのであれば、

その時点での、遺言能力の有無を慎重に判断し、

適切な支援を行う必要があります。

45. 後見制度を利用中に

本人が亡くなったらどうなりますか?

後見制度は、

ご本人が亡くなった時点で終了します。

後見人は、ご本人の死亡後、

速やかに後見業務を終了し、

管理していた財産を相続人に引き継ぐ

「 計算(精算)報告 」 を家庭裁判所に行う必要があります。

その後、

相続人による相続手続きが開始されます。

46. 後見制度は

認知症予防になりますか?

後見制度は、

認知症になってからの財産管理や生活支援の仕組みであり、

直接的な認知症予防にはなりません。

しかし、

将来の認知症に備えて任意後見契約を結ぶことは、

ご自身やご家族の安心につながり、

精神的な負担を軽減することには役立ちます。

早期からの、資産管理や健康維持が重要です。

47. 後見制度は

税金の申告もしてくれますか?

後見人は、

ご本人の財産管理の一環として、

税金の支払い義務を果たす役割があります。

ご本人の所得税や固定資産税などの申告・納税が必要な場合は、

後見人が手続きを行うか、

税理士に依頼して手続きを進めます。

48. 後見人制度の利用を

途中でやめることはできますか?

後見制度は、

ご本人の判断能力が回復しない限り、

原則として途中でやめることはできません。

しかし、

ご本人の判断能力が回復したと認められた場合や、

後見人が職務を継続できなくなった場合など、

法律で定める一定の理由がある場合には、

家庭裁判所に申し立てて終了させることができます。

49. 後見制度を利用する

メリットはどんなことですか?

後見制度を利用する最大のメリットは、

ご本人の財産が適切に管理され、

悪質な詐欺などから守られることです。

また、ご本人の意思を尊重しつつ、

必要な医療や介護サービスが確実に受けられるようになり、

安心して生活を送ることができます。

ご家族の精神的・肉体的負担も軽減されるというメリットもあります。

50. 後見制度について相談したいのですが

どこに連絡すればいいですか?

後見制度に関するご相談は、

私たち行政書士事務所で承っております。

また、家庭裁判所、

地域包括支援センター、

社会福祉協議会、

弁護士会、

司法書士会

などでも相談を受け付けています。

まずは無料相談などを活用して、

ご自身の状況に合った相談先を見つけ、

一歩踏み出してみましょう。